80年代,榮念曾從紐約回流,創立了進念.二十面體(Zuni Icosahedron,下稱進念),有份塑造香港早期媒體藝術的面貌。除了以實驗劇場的形式創作,他同時是當代藝術家、漫畫家,創作形式不限,涉獵了文字、視覺及裝置藝術。他的作品不僅詰問了政治、社會及文化現象,亦喜歡反思科技或媒體本身的限制。創作以外,他著力推動香港的藝術文化政策,是次訪談,他從回憶中抽取了珍貴的片段,親自講述了他與早期的香港藝術家,當時是如何以創作擁抱並反思媒體科技的特質,從而引伸出他對未來的願景。

我1978年開始長駐香港,當了好幾年實驗電影比賽的評判。那時候認識了好幾位有趣的人,如毛文羽、沈聖德、鮑藹倫、黃志偉等,近期一點有Benny Woo。碰到有才能的年輕人令我很興奮,自覺自己可給予一點幫助,但最重要的是與他們聊天。圈子裡實在太少這種論述,評論並不是要去批評好與壞,而是告訴創作者正在做什麼,或可能沒做什麼,藉此展開一些討論。我印象最深是70年代,沈聖德開始參加比賽,他有一件作品是以三台超八(Super 8)拍攝一條街道的影像,將影像分拆開來,放到三部放映機中,每部分別過濾了一種顏色。他是我遇到首位並非出於感性或以情緒去做創作的人,他一開始就是要去分析機器。

早期的單格影片、三分半鐘的in-cam editing

我與沈聖德談了很多關於我在紐約時所做事的事,如Single Frame(單格影片)、低限創作以及針對聲音和視覺進行的一些基本實驗,探討聲音如何影響視覺或視覺如何影響聲音之類。他後來與我合作做了數個活動,包括在香港藝術中心的劇場內進行的《媒介事件一、二》。單格影片大家可能不太熟悉,它是給予視覺刺激的影像,如放一個黑畫面、一個白畫面,再配一個影像,然後再放黑與白,那影像的變化就可以與黑白相互交接;黑白具有爆炸性,觀看時眼睛會受到很大刺激。

70年代末期我做了不少此類作品,香港藝術中心的第一位總經理Helga Burger提議我做點事,我沒太在意,創作並不是為了要做什麼,它是對搜集到的資料做實驗。不過因為他的邀請,結果我創作了一些影片在實驗電影節、火鳥電影會做播映,帶出了一些討論,亦令我有機會與香港從事實驗電影的人對話,如盧子英、羅維明等,不過他們的興趣往往是大電影。對小電影最感興趣的人,吳宇森是其一,還有幾個人,那時候他們都在實驗他們所看到和聽到的東西,後來吳宇森去了拍劇情長片。

那些討論是重要的,試著探討媒體與藝術之間的關係,藝術是否在評論媒體科技?媒體科技又如何去評論藝術。在我看來,藝術並不是一種嗜好,而是眼睛、耳朵以至腦袋的感性,說白一點,是自己與自己的對話。通過媒體,你會開始發現原來正在與自己討論一些東西,原來自己有許多問題想問。舉例說,當時的Super 8並非太貴,我記得我常常跟大家討論in-cam editing,in-cam editing的限制是盒式磁帶只可拍三分半鐘的影像,拍前要思考得非常清楚,好讓拍後不需再剪接。這是一種挑戰和考驗,考驗我們如何理解限制,並在當中多元地展示不同想法。

我在80年代出版了一套DVD作品集,包含的內容由超八毫米以至錄像,現在回看,也算是歷史性的紀錄,當中許多影片的長度剛剛好是三分半鐘,亦可回看當時嘗試的低限技術──當技術層面去到最基礎,究竟可以做到什麼?

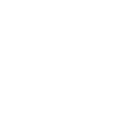

Media Event 2. Photo: Courtesy of Danny Yung and Zuni Icosahedron.

跨界合作──「香港國際錄像藝術節」

由Super 8發展到U-matic、Betamax,一直再到現在手機都能夠拍攝,這發展過程影響了大家如何看待剪接、聲音、視覺、敘事以及溝通藝術的基本元素。在這種情況下,70至80年代時曾出現不少跨界合作的實驗,1983年出現了第一屆「香港國際錄像藝術節」(Hong Kong International Video Art Festival)。它的起因是我跟香港歌德學院討論新媒體的發展,歌德學院是當時相對較自由的一個組織,並關心錄像藝術。在這個藝術節裡,我主張不要做節目,應該舉辦工作坊,歌德學院便找來了Barbara Hammann這位德國錄像藝術家前來香港跟我共同策劃,並合作當藝術指導,並於工作坊指導一群人去做實驗和創作。

Barbara Hammann是個很有趣的人,我仍記得她出現時穿了一身豹紋衣服,介紹自己時坦言她是一名女權主義者、女同性戀者、馬克思主義者。她提前告訴大家她的身份,討論時便有參考性,如作為女權主義者,她會對弱勢的群體特別敏感。當時於前線做實驗和創作的人,幾乎全是進念的班底,與他們聚在一起整整一、兩星期,每天都在討論和實驗,歌德學院則提供了許多器材。

參加工作坊的人創作了不少有趣作品,如某位女孩Florine從家裡帶來平常會戴的首飾,從上而下的鏡頭拍攝。並把片段投映在一張桌子上,再將真實的手飾置放在錄像的手飾上面,一件一件擺放好,那件作品引發了我們許多討論,Florine她現在去了哪裡我不清楚,但我記得她這件作品。

如像我剛剛提到70年代香港的實驗電影,其中一個出發點是探討影像和聲音,林奕華便對大眾流行媒體很感興趣,他截取了許多電視節目片段進行重建和解構。如他剪輯的其中兩段片段,一部分是米雪在講電話,另一部分是鄭裕玲在講電話,把它們剪接在一起,那對白不斷在問:「搵咩呀?」這錄像在回應 80年代的電視文化如何取鏡以及劇本的組織。

有一個年輕藝術家叫Lawrence Wong(黃家智),他家住北角,作品記錄了他由北角走到藝術中心的畫面,每碰到紅綠燈他就停一停,綠燈亮了便繼續走;Lawrence亦創作了另一個跟身份有關的作品,他不斷在白板上簽上自己的名字,簽了大概一、兩百次,最後再也看不見他的名字,把身份模糊化;另外有一件作品是David Yeung(楊永德)拍的,他也是進念成員。他在藝術中心14樓拍攝自己的一雙鞋,他從上面走到最地下,全程是一個上而下的鏡頭,講述他由一個地方走到另一個地方。

另外也有其他較為感性的作品,如何秀萍一直有寫作,她以抒情筆觸書寫了許多關於這次旅程的文字,並以之變成一件錄像藝術作品。當中有大量靜止影像,全都是天后廟道。當時有個組織喚作illustration workshop插圖社,她在這辦公室裡拍攝,辦公室非常乾淨,當時流行把整個地方塗成白色,她把裡面不同的影像放在一起,最後的畫面她用一張白紙摺了一只飛機,從窗口飛出去。那房間在10樓,她拍攝著那紙飛機慢慢消失…… 反正當時就有許多有趣的作品,他們的作品除了談及自己,也在談論錄像可以做些什麼。這些作品好像後來去了德國巡展,活動後我問當時香港歌德學院的院長Klaus Vetter是否應該要繼續辦下去?Barbara Hammann亦問過我好幾次,是否應該聚集這群人重新再談一次?

沈聖德跟我合作的作品是《錄像桌子》,探討錄像能否變成一張枱,我們由上而下去觀看它,會變成怎樣呢?講述了「中心」這個概念,即是什麼是中心?沈聖德有不少作品並不局限於1983年的活動,他與我合作的作品很多都與單格電影/錄像實驗有關。他很喜歡在電車二樓的最後一行,實驗把畫面縮小這個概念,或者在電車的第一行,試圖把畫面放大。沈聖德現在於香港浸會大學教授聲音相關的科目,但我覺得他的其他實驗都很重要。

這是70年代到80年代初期的狀況,大家由Super 8發展到用U-matic,那時候的機器讓大家感到很混亂,然後又有Betamax的出現…… 有時候連影帶是哪一款也搞不清,或在檔案室找到一些檔案,卻找不到可以放映的機器了。這回到我們與科技之間的對話,我們對科技到底有多少影響?是否基於我們有所需求,它才改變?其中一個改變,是機器變得愈來愈小型,另外一個改變則是電話現在亦可以做剪輯工作。以電話拍攝的話,不需要打燈已可做不少實驗。

總括而言,實驗是很重要的,我們手裡有什麼東西,就試著去發掘它的邊緣,然後再多推一下,那麼你就是在影響科技。科技的發展很多時都靠著藝術家去嘗試,當藝術家推到極限,科技也會有所發展。

Media Event 1. Photo: Courtesy of Danny Yung and Zuni Icosahedron.

香港藝術發展局的出現

藝術家除了可推動藝術的發展,也會推動藝術發展的環境,到某一個階段,藝術家便會對藝術環境內很多不同的元素帶有自覺,包括藝術教育、藝術政策、藝術研究等,少了其中一環,藝術發展只會停留在某一個階段,政策是其中之一,研究是其一,教育也是其一。

我在80年代末期與大家一樣,面對著1997的來臨。經驗了1989年後,大家都在思考,我們已不能夠再關上房門去討論和創作,外面的世界如何看待我們?因此我總是提著一點──溝通要令人明白,這變成了很重要的議題,何謂讓人明白?實驗是重要的,但當實驗放在前線,做實驗並不是為了要令人明白。希望有人明白,便需要很多中介,包括藝術教育、藝術評論和社交媒體各方面的配合,成就出一道橋樑,讓大家明白藝術家在幹的事情以及與他們與我們的關係。

在80、90年代的時候,我感到大家開始詢問藝術、實驗、探索、理論、實踐、藝術教育與社區的關係,所以在90年代初期,我們不斷轟炸香港政府忽視了藝術發展的環境,因而出現了香港藝術發展局(Hong Kong Arts Development Council,下稱ADC)。它的出現於1993年開始討論,我印象深刻的是當時政府的負責人叫蘇耀祖,他是一個很刻板並很官僚的政府人員。我首先跟他要求ADC要有一半的成員來自民間,他以「殺手鐧」選舉問題為由回應說不可行,他指出,整個藝術界別都是一盤散沙,如何選舉?

那我們便證明給他看是可以的,他接著談判,嘗試列出了三個範疇,例如音樂、舞蹈、戲劇 ,建議每邊選一個人。我說不行,藝術發展並非只有這三個範疇,最後的談判結果是16個成員中,有8個為民間提名,經過選舉後由政府任命,因此這便變成了那8個範疇的討論,提及到以上是因為當時爭拗良久的,正是電影與媒體藝術範疇。他爭辯電影是工業,並非藝術,這句話之後引申出許多討論。公眾對電影的認識的確只流於觀賞電影的層面,較少理解電影的源頭,那討論的最終結果,是蘇耀祖接受了電影及媒體藝術兩方面結合為一,成為一個範疇,可選擇一個代表。

Videotage(錄映太奇)、Microwave(微波國際新媒體藝術節)等的資助,全部由那段時期開始討論,繼而進展到跨界合作。但我有時候對藝術界別本身的意識很感慨,他們都只會埋頭去做自己喜歡做的事,較少會停下來思考與身邊的人有何關係,或與整個社會有什麼關係。因此我覺得藝術研究很重要,藝術教育同樣,但如何可以有跨界合作,建立信任與共同的語言讓大家一起發展呢?

香港藝術發展局影響了整個媒體藝術的發展,開始的時候由資助去影響,例如給錢,花100萬去做某些事情,這樣的結果往往是有些人想做實驗電影,有些人要做別的,分到最後,錢總是用作製作之上多於研究或教育,這真是很可惜,但始終是一個開始。

Media Event 2. Photo: Courtesy of Danny Yung and Zuni Icosahedron.

被選進ADC的代表,對整個機構的發展是否有意識是很重要的,我在這部分看到一些局限:要是只單純地把藝術發展當成是資金的分配,而不去思考或投射出整個社區與藝術環境的話,始終有所不足。科技的環境尤其重要,如現在發展急速的社交媒體,回想我們於90年代時,是否能想像到2000年代以及往後十年會開展得如此迅速?

Question/Problem: Collection of films and videos by Danny Yung 1977-1996. Courtesy of Danny Yung and Zuni Icosahedron.

如果你是一個敏銳的藝術家,或會感受到科技的發展以及預視到可見的將來,我覺得這正正就是我們在各自的界別裡,欠缺了跨界之間的對話。相互之間究竟有沒有類似的討論呢?要是欠缺了,那大家只是在做自己的事,只會繼續被分類為電影藝術、新媒體、舞蹈、戲劇、音樂或視覺藝術等種種門類的其中之一。

這些分類通常都不具建設性,因為在分類背後,全部人只會在爭奪資源,而不會反問我們為什麼要有這些分類呢?我們不是應該所有界別一起討論何為實驗嗎?以及與社會之間的關係或與科技之間的關係?

眾所周知,藝術科技與工業發展大有關係,香港本來擅長的是生產業,以經營小生產為本,慢慢變成金融服務業,相對的,媒體行業和媒體科技真的走得很慢,對比內地,深圳走得很快,但深圳沒有媒體的大環境,他們純粹由技術層面發展。香港仍舊可以有討論、互動、實驗,這些都很重要。我不知道香港有誰在做社交媒體這方面的研究,我自己也很好奇,大家都知道社交媒體正在影響下一代,它又影響著「溝通」、「速度」等論述,但沒有理論家或學術人員從事這些研究,去回饋予前線創作者,我暫時看不到。

所以每碰到Hector(羅海德)或 Linda(黎肖嫻),我都會問他們在做什麼,也常常問Oscar(何慶基),不過他也退休了。我問他作為一個藝術行政人員,為何常常只由敵人去定義自己的存在,而不是一起想闊一點、遠一點?我們該慢慢超越這種心態,把敵人拉攏過來,不把它變成敵人,令他覺得自己有責任再行前一步。

所以Bernard(陳智思)又好,Carrie(林鄭月娥)也好,都是由我們慢慢推動,現在有香港團結基金會,迫令他們提出相關的未來議程,但他們的願景,根本不會將我們剛才討論的──整個社交媒體對未來的科技和藝術的發展──納入,或是我們如何去探討社交媒體,去討論面對社交媒體時的挑戰和問題。

由於我並非常常瀏覽社交媒體,不知道當中是否有一些好玩的辯證出現,如有發現,是否應該馬上捉住那些人一起做一些事情呢?回想起70年代,我較年輕的時候,甫見到毛文羽、黃志偉、沈聖德等人,便會立刻捉著他們一起討論。當時亦沒有大學的支援,現在大學有文化管理課程、文化研究課程,我亦有參與香港嶺南大學的董事會,但仍然覺得很「離地」。

香港現有的電影學院,如香港演藝學院、香港浸會大學、香港城市大學,他們都在做什麼呢?前線的工作者到底有沒有討論?他們收到不少資源,但又有什麼是沒做到的?我們是否應該有些討論…… 並非在去評論任何人不負責任,但制度很多時候會令人變得比較懶惰,例如他們不會突然行動,到有運動時才會有所動作,但又是否能令課程或教育哲學有所變化呢?我們能否紮實地進行討論呢?

榮念曾是華人實驗藝術先驅,香港及鄰近地區最具影響力的藝術家,同時為實驗藝術團體「進念‧二十面體」的創團成員及聯合藝術總監。

他曾獲得多個本地及國際獎項,分別於2015年獲頒香港藝術發展獎「藝術家年獎(戲劇界別)」和2014年榮獲福岡亞洲文化獎 — 藝術文化獎。在2009年,榮獲德國聯邦十字絲帶勳章,表揚其推動香港德國兩地交流的成就,早前在2008年,更憑《荒山淚》獲聯合國教科文組織國際戲劇協會授予Music Theatre NOW大獎。

榮氏投入劇場、漫畫、錄像及電影、視覺藝術及裝置藝術等創作超過四十年。以舞台上下為交流平台,廣邀來自不同地區、不同文化傳統的知名與新晉藝術家跨界創作。榮氏策畫、製作及導演的作品逾百部,曾赴亞洲及歐美三十多個城市演出及交流。

An experimental art pioneer, Danny Yung is a founding member cum Co-Artistic Director of Zuni Icosahedron. Yung is widely regarded as the most influential artist in Hong Kong and the neighbouring regions, and an advocate in experimental arts and new art forms.

He has been awarded a number of local and international prizes, including the recipient of The Hong Kong Arts Development Awards 2015 Artist of the Year (Drama) presented by Hong Kong Arts Development Council. In 2014, Yung was the laureate of the 2014 Fukuoka Prize – Arts and Cultural Prize. In 2009, Yung was conferred the Merit Cross of the Order of Merit on Ribbon by the Federal Republic of Germany in recognition of his contribution to the arts and cultural exchange between Germany and Hong Kong. In 2008, with “Tears of Barren Hill”, he was honoured with the Music Theatre NOW Award by UNESCO’s International Theatre Institute.

In the past 40 years, he has been actively engaged in various fields of the arts, including theatre, film and video, comics, as well as visual and installation art. Yung has contributed significantly to the provision of a platform for both acclaimed and emerging artists to explore and carry out cross-disciplinary and cross-cultural collaboration. As director, scriptwriter, producer and stage designer, Yung has created over 100 theatrical productions, which have widely toured to over 30 cities in North America, Europe, and Asia.

- 火鳥電影會

- U-matic

- 毛文羽

- Betamax

- 媒體科技

- 香港藝術發展局

- 電影剪接

- 藝術評論

- 劇場

- 論述

- 視覺藝術

- 舞蹈

- 羅維明

- 「莫失莫忘」

- 何慶基

- 吳宇森

- 「不離不棄」

- 團結香港基金會

- 低限技術

- 建構

- 文化管理

- 蔡仞姿

- 溝通文化

- 香港演藝學院

- 歐陽應霽

- 楊永德

- 知識分子

- 劉青平

- 身份模糊化

- Karma Hinton

- 敘述

- 科技

- In-camera Editing

- 溝通藝術

- 藝術教育

- Helga Burger

- 女權主義

- 錄像藝術節

- 藝術研究

- Barbara Hammann

- 馬克思主義

- 林奕華

- 藝術發展

- 沈聖德

- 大眾媒體

- 中介

- 黃志偉

- 重建

- 探索

- 單格影片

- 解構

- 理論

- 低限創作

- 靜止影像

- 實踐

- 實驗電影節

- 插圖社

- 電影及媒體藝術

- 盧子英

- 政治宣傳

- 資助

- 實驗錄像

- 戲劇

- 超8毫米

- 影像擷取

- 香港理工大學

- 香港歌德學院

- 藝術行政

- 跨學科

- 進念.二十面體

- 林淑儀

- 橋樑

- 攝影機

- 學者

- 藝術教育工作者

- 實驗劇場

- 黎肖嫻

- 羅海德

- 錄映太奇

- 微波國際新媒體藝術節

- 獨立電影及短片藝術節

- 美學

- 香港浸會大學

- 香港藝術中心

- 香港城市大學

- 互動性

- 藝術科技

- 社交媒體

- 文化研究

- 概念性

- 變革

- 集體

- 對話